- 审计要闻

- 时政要闻

- 区县动态 更多>>

-

市审计局三招“先手棋”夯实资源环境审... 02-28 -

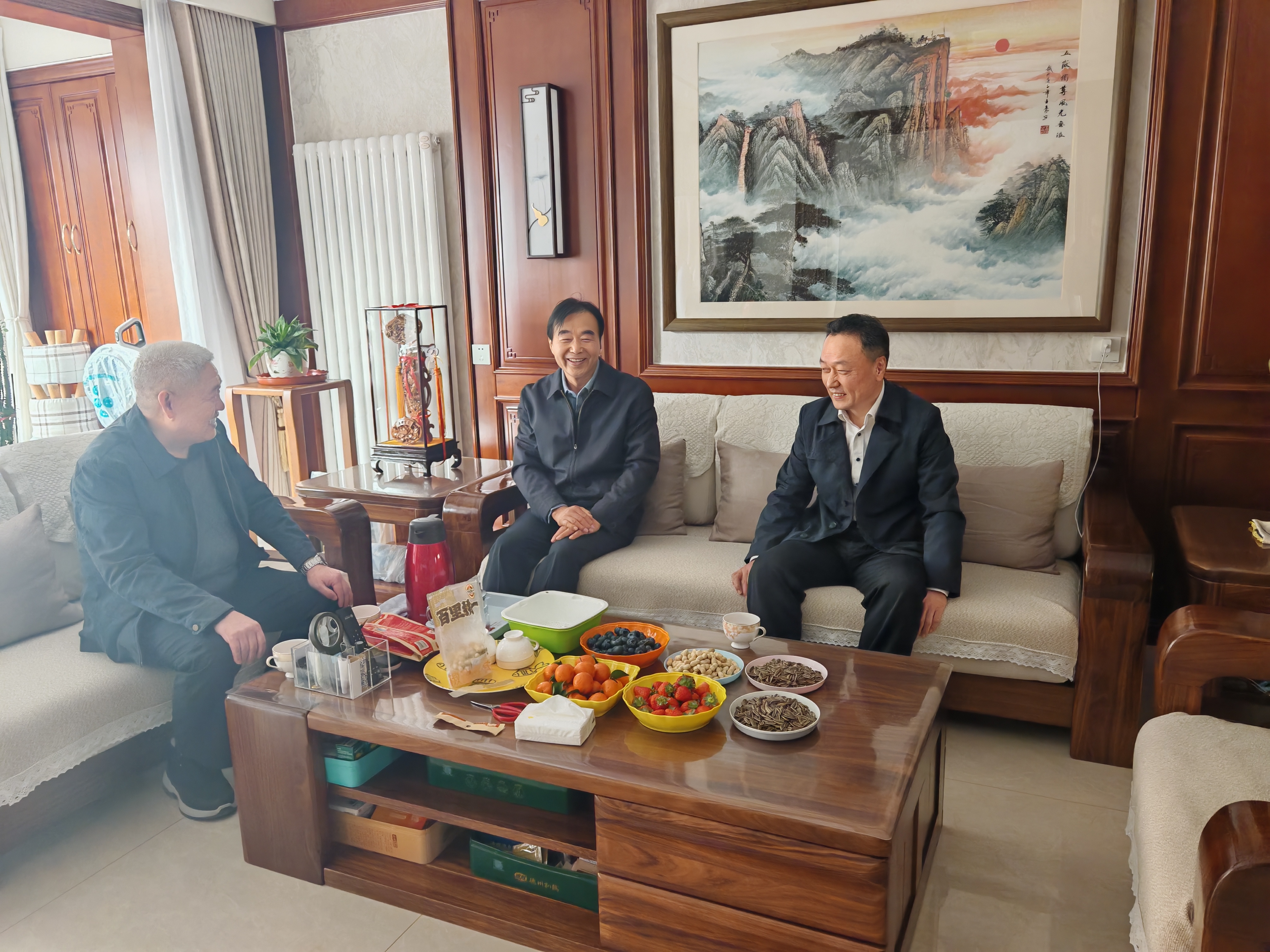

情系老党员 关怀暖人心——市审计局看... 02-28 -

市审计局坚持开门纳谏集思广益 科学谋... 02-27 -

市审计局党组理论学习中心组举行集体学... 02-26 -

济南市审计局给您拜年! 02-16 -

市审计局加强指导监督推动内部审计工作... 02-14 -

市审计局组织开展春节前夕走访慰问退休... 02-13 -

市审计局企业金融团队开展轨道交通运营... 02-13 -

市审计局党组召开2025年度民主生活... 02-12 -

市审计局功能区审计团队开展审前调研座... 02-11